A Paulo Marcel Coelho Aragão

Hace un tiempo, revisando un número antiguo de la revista L’Illustration, encontré una nota sobre el arresto de Vincenzo Peruggia. Recordé unas cosas, investigué otras y escribí este texto que, me doy cuenta ahora, me quedó bastante largo. Ojalá alguien tenga tiempo de leerlo.

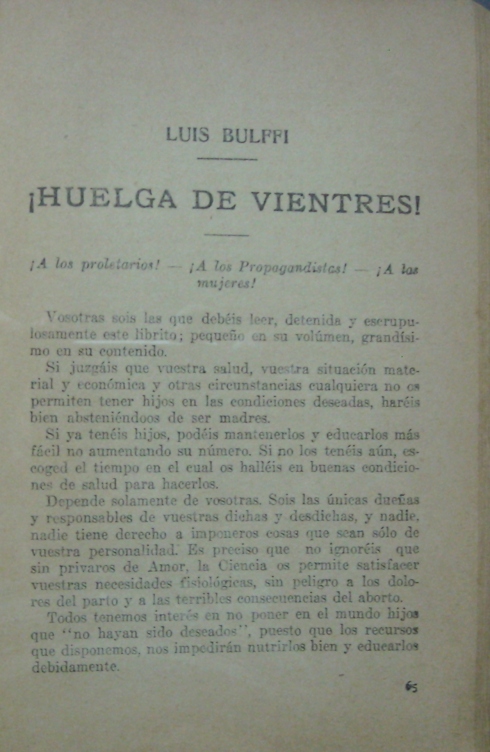

Vincenzo Peruggia, autor de la Gioconda

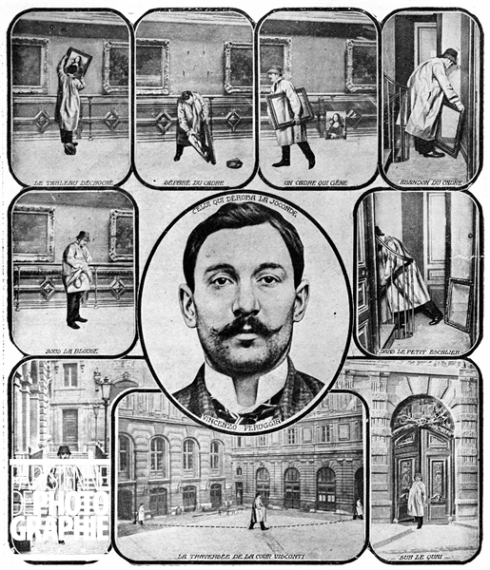

El 22 de agosto de 1911, el pintor Louis Beroud, al ingresar al Salón Carré del Museo del Louvre, se inquietó al ver el espacio vacío donde debía estar el cuadro La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Había recibido autorización especial del museo para copiar la célebre obra, y se contrarió ante lo que, suponía, sería algún tipo de restauración que sumaría tiempo pero no dinero a su trabajo. Llamó la atención al guardia, este a su jefe y, luego de unos cuantos eslabones en la cadena burocrática, la verdad se hizo evidente: el cuadro había sido robado.

La noticia replicó ampliamente en los medios, que inventaron la fórmula “el robo del siglo”, luego repetida, con aciaga monotonía, durante todo el siglo pasado, ante crímenes cada vez más vulgares. Se iniciaron expedientes, investigaciones, requisas, sin ningún resultado. Se establecieron todo tipo de hipótesis rocambolescas acerca del o los autores y del posible destino de la obra. Unos meses antes, Apollinaire había repetido ante la prensa francesa la llamada de Marinetti a quemar los museos para dejar paso al nuevo arte. Apollinaire fue detenido, luego también Picasso, y se llegó a especular con una banda de artistas de vanguardia que había decidido llevar sus rebeliones simbólicas a la acción directa. Lamentablemente, la realidad no aprovechó esa oportunidad y ambos artistas fueron puestos en libertad sin cargos.

Dos años después, un pintor (pero de casas) italiano, Vincenzo Peruggia, fue detenido mientras intentaba ofrecer el cuadro a la Galleria degli Uffizi, en Florencia. En prisión, Peruggia declaró que había actuado por razones patrióticas, que solo quería devolver la obra que Napoleón había robado a los italianos. Ignoraba (o fingía ignorar) que, en realidad, el cuadro había sido un regalo que el propio Leonardo le había hecho al rey de Francia cuando trabajó en la corte francesa, en sus últimos años.

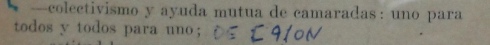

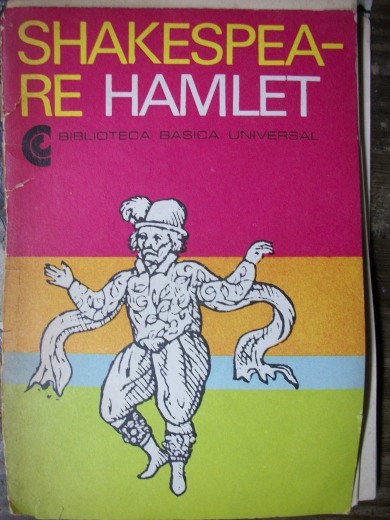

Reconstrucción del robo de Peruggia

El relato del robo fue bastante decepcionante. Peruggia había sido contratado para hacer unos arreglos, y pudo observar la escasa vigilancia del museo. Luego de finalizado el contrato, entró en la sala vestido con ropa de trabajo, descolgó el cuadro, le puso un lienzo encima y se lo llevó tranquilamente bajo el brazo. La gente que presenció el hecho pensó que era un empleado haciendo algún trabajo de rutina.

-

-

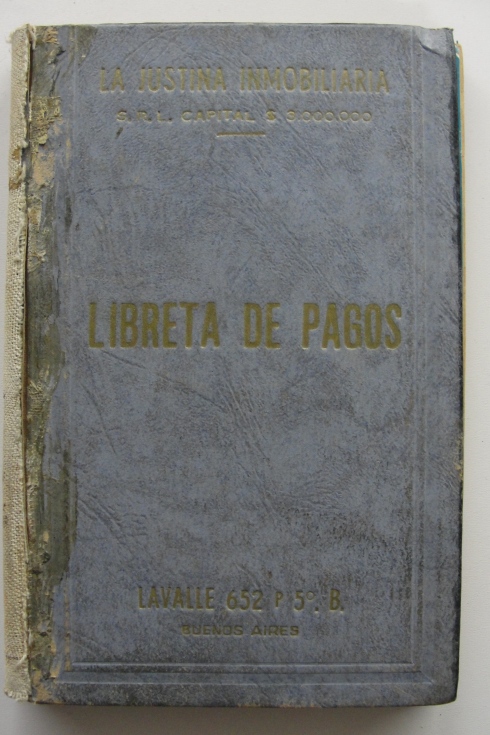

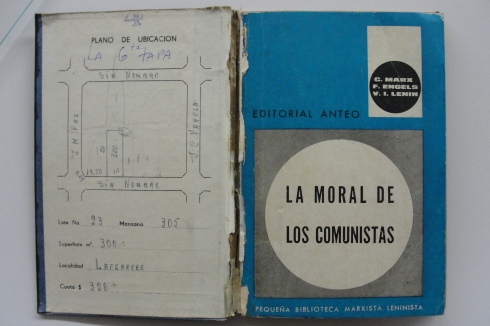

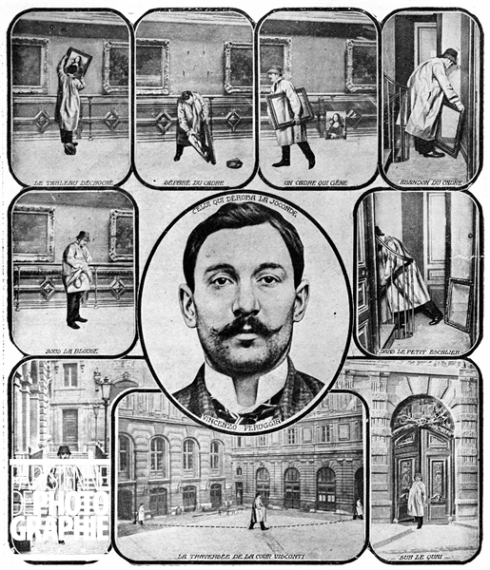

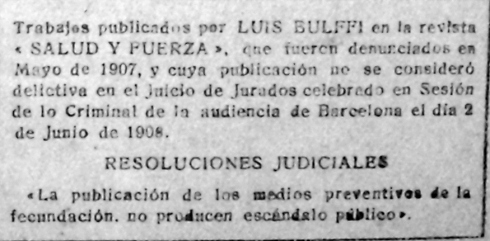

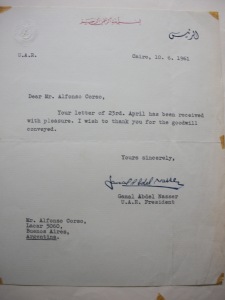

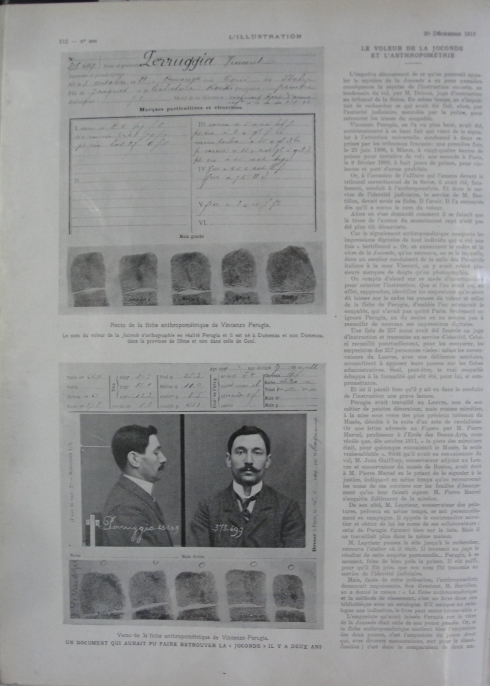

Nota sobre la detención de Peruggia en L’Illustration de diciembre de 1913.

-

-

Nota sobre la detención de Peruggia en L’Illustration de diciembre de 1913.

(Tres años antes, Gilbert Chesterton había publicado su primera colección de cuentos con el personaje del Padre Brown. Dos de ellos –“El hombre invisible” y “Las pisadas misteriosas”– utilizan la misma hipótesis que permitió el robo de Peruggia, improbable lector de Chesterton: los sirvientes y los empleados son “invisibles” para las personas cultas y decentes).

El hecho, sin embargo, produjo resultados impensados. Durante los dos años que faltó la obra de Leonardo, el museo multiplicó la cantidad de visitantes que se agolpaban para ver el espacio vacío donde había estado el cuadro. Los investigadores han descubierto, además, que la ausencia del cuadro hizo estallar su imagen en los medios de comunicación y en el mercado de consumo. Peruggia, sin saberlo, sacó a la Gioconda del mundo de arte (donde ya era considerada una obra maestra) y la transformó en ícono pop, en sinécdoque mediática del “gran arte”, en polo de atracción de una nube perenne de japoneses con cámara. Peruggia como mártir ignorado de la vanguardia: antes de Malevich, antes de Cage, antes de Warhol (¡antes de la Gioconda de Duchamp, quien, visto desde esta perspectiva, no es más que un tímido discípulo –un falsificador– del maestro italiano!), supo ver que el valor de la obra no reside en la obra en sí, sino en los modos en cómo se presenta (o se ausenta).

Los jueces no supieron apreciar estas virtudes: lo condenaron a un año y medio de cárcel. Felizmente, pudo salir a los seis meses y pasó el resto de su vida pintando casas.

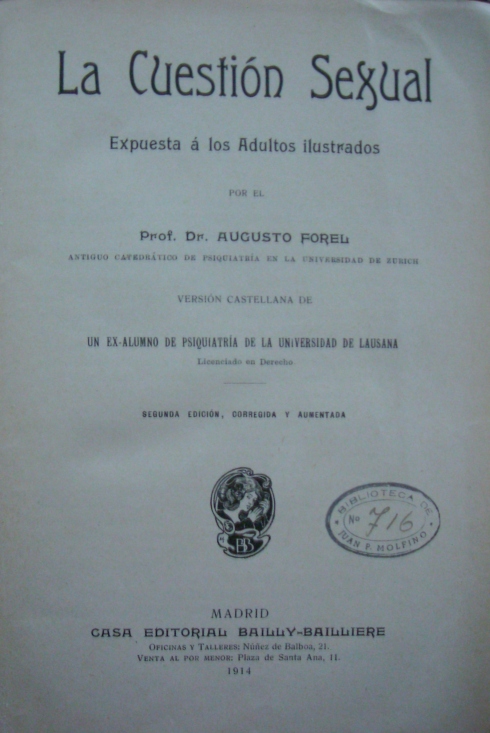

Orgullo argentino

Años después, el 25 de junio de 1932, el periodista norteamericano Karl Decker publicó en Saturday Evening Post una historia que causó un modesto revuelo, algo más modesto, quizás, que lo que él hubiera querido. En ella cuenta que, en 1914, unos meses después de que Peruggia hubiera sido atrapado, se presentó en su casa un misterioso caballero argentino que se hacía llamar el marqués de Valfierno y que agregó una interesante perspectiva a la historia del robo de la Gioconda. Según Decker, Valfierno (por supuesto, ese no era verdadero nombre y tampoco ostentaba ningún título de nobleza real) le contó que Peruggia había sustraído el cuadro bajo su influencia. Lo había conocido en alguna cantina donde el italiano, probablemente borracho, había fanfarroneado que podía llevarse el cuadro del museo si él quería. Valfierno investigó sus palabras y, al darse cuenta de que efectivamente era posible, pergeñó hábilmente su plan maestro. Comisionó a su amigo, el falsificador Yves Chaudron, a que hiciera seis copias de La Gioconda y, con ellas bajo el brazo, viajó a Estados Unidos. Los cuadros no llamaron la atención de la Aduana; en aquella época todavía era común contratar pintores para que hicieran copias de obras famosas. Guardó los cuadros en un lugar seguro y aprovechó el viaje para convencer a varios millonarios norteamericanos de que él podía conseguirles el Santo Grial de los coleccionistas de arte. Les dejó bien en claro, por otra parte, que la adquisición de la obra los convertiría automáticamente en cómplices de un robo y que, por lo tanto, debían mantener la posible operación en el más absoluto secreto. Luego volvió a París y le dio el visto bueno a Peruggia para que realizara el robo. Le prometió que luego lo ayudaría a vender el cuadro y se despidió de él para siempre. De nuevo en Estados Unidos, y con la noticia incendiando titulares de diarios, Valfierno vendió no una, sino seis Giocondas a un igual número de millonarios incautos.

Valfierno había cometido el crimen perfecto. Peruggia no lo había delatado y tampoco podría hacerlo si hubiera querido, ya que solo conocía de él su nom d’artiste y un par de datos circunstanciales. Los millonarios tampoco podrían, ya que eso los inculparía a ellos mismos, y además se habían convencido (Valfierno ayudó un poco) de que la historia de Peruggia era un bluff que habían inventado las autoridades francesas para poner una copia en lugar del cuadro robado y terminar así con el escándalo; todavía creían (los seis) que poseían el verdadero y único ejemplar de la Gioconda.

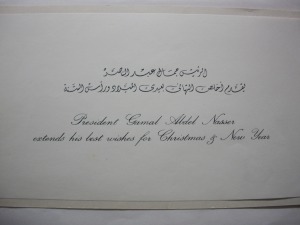

La crónica de Karl Decker publicada en el Saturday Evening Post.

Pero había algo que atormentaba a Valfierno. Su obra era demasiado perfecta. Despreciaba a los millonarios a quienes había embaucado, no por haberse dejado engañar (quién no ha sido engañado alguna vez), sino por conformarse con la contemplación solitaria de la obra de arte. Valfierno comprendía que el arte necesita del público para completar su misión y él temía que su obra maestra (creía, por supuesto, que la estafa era una de las bellas artes) le aportara solamente el millón ochocientos mil dólares que, a razón de trescientos mil por cabeza, les había birlado a los millonarios. Generoso, ideó un plan para que su legado no quedara totalmente en el olvido, aunque él no disfrutara de las mieles de la fama; precavido, se aseguró de que la difusión de su obra no amenazara su seguridad personal. Por eso se apersonó, esa tarde lluviosa de 1914, en la casa de Karl Decker, a quien admiraba por sus artículos. Por eso le contó minuciosamente los detalles de su estafa. Por eso, también, le aconsejó, con palabras amables bajo las cuales podía advertirse una velada amenaza, que no publicara la historia hasta que él, Valfierno, hubiera muerto. Y por eso Decker publicó recién en 1932, luego de haberse asegurado de la muerte reciente del falso marqués, la historia del estafador.

La historia de Decker, decíamos, provocó un revuelo modesto. Ya nadie recordaba el otrora famoso “robo del siglo”; había pasado una guerra mundial en el medio y la crisis del 30 no colaboraba en despertar el interés en una estafa aristocrática ocurrida veinte años atrás. No pasó mucho tiempo hasta que fuera olvidada.

El primero que la rescató (creo) fue otro argentino, el padre Castellani, quien en 1959 publicó una versión más o menos ficcionalizada de la crónica de Decker, “El caso de la curva de la Gioconda”, en un libro sobre “cuentos del tío”, inspirados (algunos, tal vez todos) en casos reales. En 2004 Martín Caparrós ganó el Premio Planeta con su novela Valfierno, que reconstruye la vida anterior y posterior a la estafa del falso marqués de la que poco o nada se dice en la historia publicada en el Post. El libro es bueno (por lo menos, a mí me gustó mucho en su momento); Caparrós construye un Valfierno convincente a partir de una idea interesante: quien más, quien menos, todo argentino hijo de inmigrantes, a principios del siglo XX, fue un falsificador de su pasado; Valfierno es solo una hipérbole. Pero, sin duda, el núcleo de interés sigue siendo el relato de la estafa “real”, que Caparros dosifica hábilmente a lo largo de la novela.

No deja de ser una lástima, por todo esto, que Valfierno (o el hombre que se escondía bajo ese nombre), muy probablemente, no haya existido jamás.

Valfierno desaparece

Tiempo después de la aparición de la novela de Caparrós, en 2011, el periodista especializado en arte Jérôme Coignard publica, luego de doce años de minuciosa investigación, el libro que pretende ser definitivo sobre el caso del robo de la Gioconda: Une femme disparaît. Coignard revisó notas de prensa, investigó archivos policiales, entrevistó a familiares y amigos de Peruggia y en ningún momento se topó con la presencia de un falso marqués argentino ni con la del falsificador francés. De hecho, el único rastro de la existencia de Valfierno y de su amigo Yves Chaudron es la crónica de Decker. Coignard también participa de un documental sobre el hecho, The Missing Piece: Mona Lisa, Her Thief, the True. Su director, Joe Medeiros, cuenta en su blog que, durante la realización del film, se vio obligado a revisar, una vez más, la historia de Decker. Descubrió, entre otras cosas, que la descripción (falsa) que hace el Valfierno de Decker del soporte del famoso cuadro (el argentino dice, en la crónica, que estaba pintado sobre una madera muy pesada, cuando en realidad es lo contrario) está calcada de una nota, firmada por un tal Walter Littlefield, que apareció en el Sunday New York Times en julio de 1913, unos meses antes del arresto de Peruggia. El veredicto de Medeiros es contundente: Decker había sido un periodista de fama en otra época, pero su estrella se había extinguido; por eso, para tratar de darle algo de aire a su carrera agotada, falsificó la historia del falsificador.

Medeiros anota, como al pasar, que Decker, luego de su decadencia como periodista, condescendió a escribir relatos policiales (“pulp fiction”). No encontré rastros de esa etapa de Decker (Medeiros no aporta ninguno), pero el detalle es interesante. De hecho, su crónica puede leerse, aún hoy, como un excelente relato policial (eso hicieron, por otro lado, Castellani y Caparrós). Su “pecado” fue hacer pasar esa ficción como realidad. Seis años después de la crónica de Decker, Orson Welles versionaría, en forma de noticiero radial, el clásico de H. G. Wells La guerra de los mundos, provocando así el pánico en New York y el lanzamiento a la fama de su pergeñador. Después, también, de Decker, pero antes de Welles, Borges lograría un revuelo más modesto cuando publicara, en 1936, en un libro de ensayos, una crónica de una novela policial hindú, inexistente (“El acercamiento a Almotásim”), que motivó búsquedas bibliográficas y encargos al extranjero imposibles de satisfacer. El procedimiento en los tres es idéntico, pero su destino muy diferente: para unos, el reconocimiento de una novedad narrativa y un síntoma de genialidad, para otro, la ignominia y el olvido. Borges haría de este juego de ambigüedades entre lo real y lo ficticio parte de su estética; en Welles la fascinación por este artilugio narrativo se haría evidente desde su primera película, Citizen Kane, una biografía imaginaria de un personaje real (el magnate Randolph Hearst, que más adelante aparecerá en esta crónica), hasta su último filme, un falso documental sobre falsificadores, F for Fake. Decker, cumpliendo el destino de todo precursor, moriría poco tiempo después de su crónica, olvidado.

La verdadera historia de Valfierno: primeros años.

Hay una manera, sin embargo, de salvar la existencia de Valfierno sin contradecir los datos duros. Después de darle varias vueltas al asunto, se me ocurre lo siguiente.

El verdadero Valfierno (el hombre que más tarde tomaría ese nombre) nació en el último cuarto del siglo XIX en el seno de una familia argentina en la que la feliz combinación de buenos contactos, la Ley de Enfiteusis y el exterminio indígena la había hecho poseedora de una extensión de terreno equivalente a un país europeo medio pelo. Allí las vacas crecían, libres como el viento, y no oponían demasiada resistencia a la hora de ser transformadas en material exportable. Con todo, la familia de Valfierno exhibía fuertes tintes progresistas; consideraban que Estados Unidos representaba un mejor ejemplo que la decadente Europa y, con ese espíritu, fueron pioneros en la incorporación de la Remington y el alambrado en la explotación agropecuaria.

Valfierno, en cambio, no parecía disfrutar de tan copiosos privilegios; las tareas del campo le resultaban odiosas y el mundo de los negocios le parecía insoportablemente monótono. Sin embargo, las presiones familiares de único hijo varón (sus hermanas mayores habían sido casadas con hijos de familias estratégicamente elegidas) lo transformaron en un desganado abogado que, entre digesto y digesto, devoraba folletines de Salgari o las aventuras de peninsulares bandidos rurales escritas por Manuel Fernández y González. Valfierno se aburría.

En 1897 tuvo su primera epifanía. Había viajado a Nueva York para acompañar a un tío a cerrar unos negocios y presenció la llegada triunfal del buque que traía a la joven Evangelina Cosio y a su salvador a Estados Unidos. La historia de esta adolescente, enteramente verídica, constituye uno de los casos más extraños de los anales de la prensa norteamericana y merece, por lo menos, un párrafo aparte.

Periodismo de acción

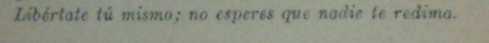

Este. Evangelina Cosio y Cisneros era la hija de un rebelde cubano, amigo de José Martí, que, en 1896, participó en el levantamiento contra la corona española y que por eso fue encarcelado. Meses después que su padre, Evangelina fue también puesta en prisión bajo graves cargos de “incitación a la rebelión”. Según la historia que difundió la prensa, su único “crimen” fue rechazar los avances indignos de un lascivo coronel español una vez que fuera a verlo para tratar de interceder por su padre. En Estados Unidos, Randolph Hearst, el inventor de la prensa amarilla y que inspiraría, muchos años después, el personaje de Citizen Kane, transformó la historia de Evangelina en una bandera. Desde su buque insignia, el New York Journal, Hearst organizó una estridente campaña a favor de la liberación de “nuestra pequeña Juana de Arco cubana”; juntó firmas, realizó denuncias y agitó a la opinión pública. Como el gobierno español no acusara recibo de la campaña, y tildando de cómplices a los diplomáticos norteamericanos, Hearst decidió enviar a un “periodista de acción” para intervenir en el asunto. El periodista ingresó en Cuba, reclutó a rebeldes cubanos y voluntarios estadounidenses y juntos elaboraron un plan que incluyó láudano para dormir guardias, una lima escondida, sogas, escaleras, documentos falsos y una huida nocturna en un buque de bandera norteamericana. Todo eso fue seguido, día por día, por el Journal, con profusión de grabados y titulares grandilocuentes. Ya en Estados Unidos, en octubre de 1897, Hearst organizó una bienvenida apoteótica, que incluyó el alojamiento de la adolescente en el recientemente inaugurado Waldorf Astoria, una fiesta con música en el Madison Square Garden (a la que asistieron, según la misma prensa de Hearst, más de cien mil personas) y un encuentro con el presidente de Estados Unidos.

Los diarios opositores a Hearst, sobre todo los que orbitaban alrededor de su archienemigo periodístico Joseph Pulitzer, recibieron con escepticismo y recelo la entera historia de la joven cubana. De hecho, llegaron a afirmar que todo se trataba de una falsificación, un montaje, un engaño, o que, a lo sumo, el enviado de Hearst se había limitado a sobornar a los guardias que custodiaban a la nada peligrosa adolescente cubana.

El “periodista de acción” enviado por Hearst, el valiente salvador de damiselas en apuros o el pérfido falsificador de historias sensacionalistas (según por donde se mire) se llamaba, por supuesto, Karl Decker.

-

-

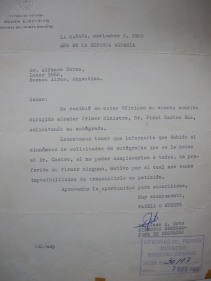

Evangelina Cosío llega a la tierra de la libertad

-

-

Karl Decker, el héroe.

-

-

El apasionante relato del rescate de Evangelina Cosío.

-

-

Evangelina y Decker en una recepción.

Fuga y misterio

Valfierno había seguido con interés de criada el folletín sobre la fuga que venía publicando el New York Journal, y quedó impresionado por la pompa del recibimiento. Logró hacerse invitar al festejo en el Madison Square Garden y allí tuvo un primer vislumbre de un destino posible. No le interesaba la guerra de la independencia cubana, tampoco la joven (que, vista de cerca, le pareció mucho más fea que los grabados que aparecían en el Journal), pero quedó muy impresionado por el porte viril y las hazañas del periodista de Hearst. Ese día decidió que él también sería un aventurero.

Buenos Aires no ofrecía muchas posibilidades para esas aspiraciones. Todavía no dejaba de ser la gran aldea en la cual todas las personas respetables se conocían y donde los futuros de sus hijos promisorios ya estaban prefijados. El joven Valfierno logró que su familia lo enviara a París, con la promesa de vagas representaciones comerciales de los negocios familiares y de aún más vagos estudios que jamás iniciaría.

Se instaló, a comienzos del novecientos, en un coqueto piso en la rive gauche, dispuesto a conquistar el mundo. No le fue fácil desprenderse de los compromisos familiares; los negocios eran prósperos y descubrió que, con poco esfuerzo, podría ganar el dinero que, luego, derrocharía en aventuras inolvidables. Más tarde, tímidamente al comienzo, con más confianza después, comenzó a frecuentar ambientes menos elegantes. Se codeó con delincuentes y artistas. Una noche triunfal salió con un ojo morado de una pelea de taberna y se creyó, por primera vez, un hombre de mundo.

La vida es un hospital donde cada enfermo quiere cambiar de cama, decía Baudelaire. Valfierno quedó fascinado por el mundo de los delincuentes y por las tardes, cuando atendía algunos negocios provechosos, fantaseaba con ser uno de ellos. Por la noche, trataba de copiar sus modos y su lenguaje, pero se dio cuenta rápidamente de que cualquier descuido revelaba su origen de “niño bien”. Optó entonces por el camino contrario: exageró sus modales aristocráticos, atribuyendo ese amaneramiento a las exageraciones de un impostor. Así nació el marqués de Valfierno: el joven aristócrata argentino fingía ser un delincuente que fingía ser un aristócrata.

Con esta personalidad recorrió las noches de la bohemia parisina, preparando el momento (que imaginaba triunfal) en que esa vida falsa se transformara en verdadera, relegando su presente de hombre de negocios a un recuerdo irreal. En paralelo a su interés por el arte, creció su fascinación por su correlato delincuencial: los falsificadores. Mucho más tarde, cuando llegara a tener la mayor colección de falsificaciones del mundo, diría a los circunstanciales visitantes de su museo privado que el falsificador es el más abnegado de los artistas. Dedica todo su talento y su destreza técnica no a la gloria personal, sino a la de otro. No es cierto que el falsificador carezca de talento: algunas imitaciones de Matisse ejecutadas por Elmer de Hory, por ejemplo, diría, son muy superiores a su modelo. El mismo Miguel Ángel comenzó su carrera “desenterrando” falsas esculturas romanas. ¡Cuánto más interesante sería nuestra visión de la Antigua Roma si no hubiera abandonado ese noble oficio para ceder a la vanidad del artista! En un mundo carcomido por el afán de figurar y el egoísmo, reflexionaría un Valfierno ya viejo y millonario, el falsificador es el verdadero héroe del arte moderno.

Un día, cuando en Buenos Aires apenas se habían apagado los ecos del Centenario, en París Valfierno decidió, por fin, cometer el hecho que iniciaría una vida de aventuras sin término. Encargó a un amigo falsificador una admirable copia de un David que vendió a un millonario argentino con aspiraciones bonapartistas. El negocio salió mal; el falsificador fue detenido por otro hecho y terminó confesando todos sus crímenes. El escándalo fue atenuado gracias a los contactos de Valfierno, pero su familia emitió un ultimátum: o volvía de inmediato a Buenos Aires o le retirarían todo su apoyo.

En una noche insomne y lúcida, Valfierno pensó, de una vez por todas, quemar todas las naves, abandonar todo privilegio y vivir la vida que siempre había querido, aunque tuviera que enfrentarse a la miseria y al escarnio.

En el buque que, una semana después, lo llevaría de vuelta a Buenos Aires, Valfierno leyó la noticia del robo de la Mona Lisa.

El criminal imaginario

Hay una expresión en francés, l’esprit de l’escalier, que designa esa frustrante sensación de que se nos ocurre la frase perfecta para una conversación determinada una vez que esa conversación ha terminado. Algo así, pero multiplicado, habrá sentido Valfierno cuando, una vez solucionados sus problemas familiares y a cargo de una nueva representación comercial, esta vez en Nueva York, leyó, esa noche de 1913, la noticia del arresto de Peruggia. Reconoció, en la foto de prontuario que publicaba el periódico, el rostro de aquel italiano que, casi tres años antes, había alardeado de que podría llevarse a “la signora” sin que nadie pudiera detenerlo. Recordó que esa misma noche Valfierno había ideado el crimen perfecto que no se había atrevido a concretar y que, de haberlo hecho, ahora estaría completado y habría pagado con creces sus ansias de juventud. Él había conocido a Peruggia, tenía algunos amigos falsificadores y entre sus contactos comerciales había varios millonarios norteamericanos aficionados al arte; había tenido la oportunidad que lo hubiera justificado y la había dejado pasar. Además, le parecía que el mundo era mucho más horrible sin esa obra de maravillosa simetría que era su estafa imaginaria.

Decidió que todavía no era tarde para restituir el equilibrio cósmico. En las semanas siguientes recopiló, en bibliotecas y periódicos, la información necesaria que le permitiría interpolar un episodio imaginado a la realidad. Calculó cada fragmento de lo real que podría interferir con su relato y alisó el agregado hasta que fuera indetectable en la trama de la historia, salvo por un inevitable cabo suelto.

Con su historia debidamente pensada y repasada, y apropiadamente caracterizado, se apersonó en la casa de quien creía que era el más indicado para ayudarlo en su empresa. Recordó al héroe de su juventud, aquel que había producido el hecho periodístico más importante del siglo anterior. Recordó la fiesta en el Madison Square Garden, el encuentro con el presidente de Estados Unidos, la recepción triunfal en el puerto de Nueva York. Decker lo recibió con amabilidad e interés creciente. Valfierno, al término de su historia, exagerando sus modales de falso aristócrata, le recordó que no podría difundir la historia hasta que una señal convenida entre los dos le indicara que él, Valfierno, había muerto.

En realidad, Valfierno esperaba una muerte, pero no la suya. Sabía que el revuelo internacional que produciría la difusión de su historia haría que los periodistas buscaran al único que podría desmentirla, el trabajador italiano que, en su relato, había sido solo una inane marioneta de sus planes maquiavélicos. Valfierno siguió con paciencia de araña los avatares vitales de su ignorante adversario; supo que sirvió en la Primera Guerra Mundial (nadie como Valfierno deseó su muerte heroica), que se casó y que se instaló en el sur de Francia. Valfierno se suscribió a todos los periódicos de Alta Saboya y leía todas las semanas, con ansiedad de quinielero, los avisos fúnebres. Alguna vez fantaseó con viajar a Francia y asesinarlo en secreto, pero no lo hizo; este, como todos los crímenes de Valfierno, fue también imaginario.

Pasaron los meses y los años. Valfierno prosperaba en sus negocios mientras que Decker decaía más y más. El argentino nunca se casó, y en su amplio piso en Manhattan tenía dos habitaciones que se fueron poblando de falsificaciones pictóricas adquiridas por medios siempre legales. El certificado de falsedad de una obra, que en cualquier otro coleccionista era una señal de zozobra, para él era la marca de que poseía una joya única e irrepetible. Frecuentemente invitaba a su museo privado a amigos y contactos de negocios, quienes luego comentaban esa señal de excentricidad del irreprochable hombre de negocios. Se transformó, más de una vez, en el anónimo benefactor de su héroe de juventud. Le inventó, mediante alguna empresa subsidiaria, trabajos que no siempre Decker llegaba a concluir, y a veces pagaba en secreto espacios en revistas prestigiosas para que su nombre apareciera en ellas. Más de una vez siguió a Decker en sus incursiones nocturnas y le consiguió el taxi que lo llevó de vuelta, borracho, a su casa.

Con el tiempo, como pasa siempre, Valfierno perdió interés, aunque no totalmente. Estuvo más de una vez a punto de mandar la señal convenida, pero se contuvo, más por Decker que por él mismo; sabía que si la farsa se descubría, eso habría sido el golpe final para la decadente carrera del periodista. De tanto vigilarlo, se había convertido en su compañero de copas; Decker jamás lo reconoció. Una noche, como excusa para que lo invitara un trago, el periodista le confesó que tenía una historia que lo haría millonario, pero que no podía publicarla y que por eso sufría, como Tántalo. Los productores de Hollywood se pelearían para llevarla a la pantalla, decía. Al día siguiente, Valfierno le envió la señal convenida, deseando que las cosas salieran bien de algún modo.

Fortuna le sonrió, pero no como él había pensado. El artículo causó tan poco revuelo que a ningún medio se le ocurrió costear un viaje a Francia para reportear al italiano. No lo hubieran podido hacer si lo hubieran querido. Valfierno nunca supo que Peruggia, al terminar la guerra, se cambió el nombre, y ese nombre es el que, en octubre de 1925, salió en un obituario que Valfierno leyó sin reconocer que se trataba de su némesis.

A las pocas semanas el asunto había sido olvidado, y Decker y Valfierno se encontraron de nuevo en un bar a recordar tiempos idos.

Valfierno murió, de causas naturales, en 1953. Sus sobrinos subastaron su colección de cuadros falsificados, pero nadie hizo una oferta.